福島県にある養蚕国神社

2025-09-21

先日、友人に誘われて福島県に行きました。

滞在中に友人と別行動の日があったので、宿泊先から会津若松まで1時間ほどのドライブをしました。

この旅は急きょ決まり、私は事前調べができなかったので、なんとなく鶴ケ城へ行ってみることにしました。

城の中は博物館になっていて、戊辰戦争や会津ゆかりの先人についてなど歴史を学んだり、庭園でお抹茶をいただきました。

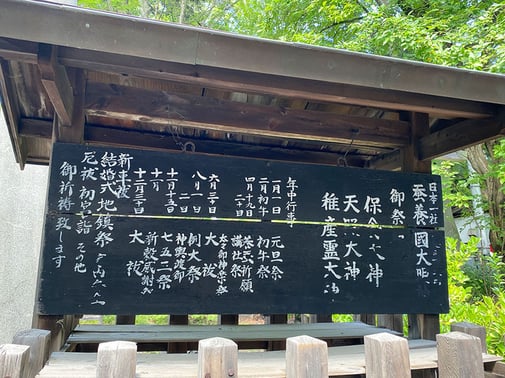

養蚕国(こがいくに)神社は、鶴ケ城から車で10分以内のところにありました。Googleマップ

社務所にいらした職員さんに、この辺りの養蚕について伺うと、この地域は歴史的に養蚕は盛んだったわけではないとのこと。この神社は五十二代嵯峨天皇の御代に鎮座していたけれど一度消失し、再建時の目的が養蚕を盛んにすることだったのではという説があるようです。

神社のパンフレットによると、大正9年8月16日に大正天皇妃貞明皇后が養蚕奨励の御思召しを以て、この養蚕国神社に御参拝あらせされたそうです。そのときに峰張桜を深く愛でられ、この実生木を宮中に納められたとか。そして翌年に宮中紅葉山御養蚕所の繭と生糸が神社に下賜されたそうです。

福島県神社庁の養蚕国神社のお話(7分のラジオ音声)の語りが面白かったのでリンクします。

神社の西側の門をでると、そこは ” 養蚕口(こがいぐち)” という通りでした。この通りは、持筒町から大寺街道(二本松街道)へつながる重要な通りだったようです。戊辰戦争ではこの一帯で多くの戦死者がでたとか。

名前の由来は、養蚕国神社の西脇の通りであることからのようです。

玉垣は100メートルちかくあります。自分が気になった玉垣を書き出してみようと思います。

こちらの玉垣は、福島の県北・県中・会津地域が多く、他相馬や双葉地域のものがありました。系統としては地域の養蚕農業協同組合連合会の奉納が多かったです。

製糸会社は 3社見つけました。

そのひとつである会陽製糸株式会社は昭和2年に二本松市に操業した製糸会社だったようです。「會陽」と「会陽」があることや役職とその人物名以外に「常置指導員」と「季節指導員」と刻まれているのが私は面白いと思いました。これは養蚕の指導員ではないかな。かつて製糸会社は契約農家に良質な繭を安定供給してもらうために各地を回って飼育技術の指導や相談に乗りました。蚕の飼育が始まると常置指導員だけでは農家を回りきれず、季節指導員が雇われたのではないかと想像します。

片倉工業株式会社は、言わずもがな。

この会社名に変更したのは昭和18年だから、玉垣はそれ以降に建ったものでしょう。

郡山製糸所で使われていた貯繭倉庫は、その後埼玉県の熊谷工場に移築され、現在は旧熊谷工場だった片倉シルク記念館(第2号倉庫)として現存しています。

蚕種会社の玉垣もありました。「會津蚕種株式会社」。

蚕種会社は、蚕の卵を製造販売する会社です。

「会津乾繭販売農業協同組合連合会」も興味深い。私はこの組織については全く知りません。名前の通り考えると繭を乾燥して販売する農業組合連合。業務の詳細や目的は短時間では調べられなかった。現在生産される農家の繭は、乾燥前の生繭が農協を通じて契約している製糸会社等に販売されるのだけれど、蚕糸業が盛んだった時代には業態はもっと複雑だったのかもしれませんね。